|

| Foto de la autora del libro |

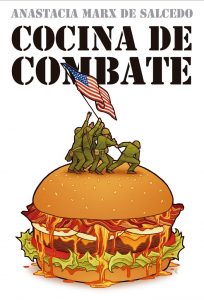

En esta ocasión sugerimos la lectura del libro “Cocina de combate” publicado por Anastacia Marx de Salcedo en 2015 y que lleva como revelador subtítulo “Como el ejército de Estados Unidos moldea tu dieta”. En él se cuenta como ha influido, y en ocasiones determinado, el ejército los productos de la industria alimentaria. El estudio de este tema comenzó debido al descubrimiento casual que hizo la autora de que muchos de los alimentos elaborados para niños se basaban en los mismos métodos y filosofía que los ideados para los soldados en combate. “Al desarrollar esas raciones, el ejército buscaba algunas de las mismas ventajas que los padres que preparan la comida escolar de sus hijos: portabilidad, fácil elaboración, tiempo de conservación dilatado a temperatura ambiente, precio asequible y presencia atractiva para los comensales menos aventureros. En otras palabras, hemos logrado que nuestros hijos zampen como los soldados de operaciones especiales” (página 18).

Para empezar la autora cuenta su visita al Centro del Ejército Estadounidense para la Investigación, Desarrollo e Ingeniería en Natick (Massachussets); el centro neurálgico donde se investiga y crea la comida que tomaran los soldados. Y, donde según ella, se inventaron las barritas energéticas, la carne reestructurada, el pan siempre tierno, el café instantáneo y muchos otros productos. El principal objeto de estudio de los científicos que trabajan en ese lugar no tiene que ver con el sabor de los alimentos ni su capacidad para nutrir, sino con que se puedan almacenar durante meses sin que se deteriore su sabor y textura ni se estropeen.

La superioridad de esta investigación militar en la alimentación respecto al sector privado radica en una serie de ventajas comparativas: disponer de fondos mayores, funcionar con plazos más largos que pueden ser de 5, 10 y hasta 25 años y poder centrarse en la vanguardia de la innovación y no en investigaciones puntuales basadas en los gustos de los consumidores como suele suceder en la privada. Es por ese motivo que muchas empresas privadas tienen como objetivo prioritario colaborar con el ejército sabiendo que el empleo de sus patentes y descubrimientos puede suponer una decisiva ventaja comparativa en el mercado respecto a sus competidores. Sin embargo, señala Anastacia, esa forma de actuar conlleva el inconveniente de que la industria alimentaria se rige por los principios y la filosofía de la alimentación de los soldados.

A continuación realiza un documentado recorrido sobre las diferentes maneras en que se han alimentados los guerreros a lo largo de la historia. Durante él, el lector descubrirá anécdotas tan curiosas y poco conocidas como:

-la importancia que tuvo la invención de la lata y del sistema de conservación Appert (el antecedente de la pausterización) en el desarrollo de las guerras revolucionarias francesas y luego las napoleónicas,

-el debate que se produjo en Estados Unidos durante la guerra hispano-norteamericana de 1898 en torno al envasado de la carne en el que participó el futuro presidente Theodore Roosevelt, lo que catapultó su carrera política,

-el esfuerzo científico, tecnológico y de logística que supuso en la Segunda Guerra Mundial alimentar a un ejército que al final de la guerra estaba compuesto por casi 11,6 millones de integrantes repartidos por todo el planeta y el impulso que eso supuso para la posterior industria de la comida procesada.

Sin embargo, la parte más interesante del libro quizás sea aquella en la que se explica como artículos de consumo culinario muy habituales fueron desarrollados por y para cubrir las necesidades de los soldados.

Así el primer producto que se aborda es la barrita energética, omnipresente en el mercado americano porque se usa como sustituto de alguna comida, como tentempié entre horas, de postre y, por supuesto, como componente de las fiambreras de los escolares y de los que comen en el trabajo. “Seguramente no es exagerado decir que el estadounidense promedio no está en ningún momento a una distancia superior a cinco metros de una barrita energética (o, por citar algunos de sus nombres, una barrita de granola, una barrita de muesli, una barrita de desayuno, una barrita nutritiva, una barrita saludable, una barrita deportiva o una barrita tentempié). Estos rectangulitos aplanados compuestos de cereales y proteínas vegetales o lácteas, apelmazados con generosas dosis de melaza dulzona, son un ingrediente habitual de la dieta contemporánea: rápidas, portátiles y (supuestamente) nutritivas, en 2011 generaron 5.700 millones de dólares en ventas” (página 104). Sin embargo, este artículo comestible es relativamente reciente puesto que apareció por primera vez en 1970, y en 1990 todavía resultaba un artículo exótico que se asociaba a las dietas y a los deportistas de elite. Lo que poca gente sabe es que su origen se remonta a hace un siglo cuando el ejército estadounidense decidió incluir el chocolate en sus raciones de emergencia para combatir el cansancio de los soldados. Así, a finales de la década de 1890, el ejército experimentaba con tabletas de chocolate y azúcar para estimular a los hombres en las largas marchas y los extenuantes trabajos manuales. Los primeros resultados dejaron mucho que desear porque eran difíciles de ingerir por su sabor y resultaban indigestos. Y la primera formulación decente de la misma llegó tarde para ser usada en la Primera Guerra Mundial pues el primero envío masivo que se hizo coincidió con el final de la misma.

En 1937 se produjo un salto cualitativo cuando el ejército empezó a colaborar con Hersey, la empresa chocolatera más grande de la época. Esto permitió que se fabrica a gran escala la barrita Logan o ración K que combinaba proteínas, cereales, azúcar y chocolate y que no destacaba precisamente por su agradable sabor. A pesar de ello, estuvo presente con pocas variaciones en todos los conflictos en lo que participó Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial a la primera del Golfo en 1990. A partir de ese momento Mars sustituyó a Hersey en la fabricación de estas barritas, aunque sin lograr tampoco que fueran lo suficientemente atractivas como para que llegaran al mercado.

A continuación se cuenta el fracaso que supuso la apuesta por la liofilización de los alimentos para dar de comer a los militares, lo que aportó la conquista del espacio a la investigación alimentaria, y la historia de la invención y difusión de la barrita energética para deportistas.

En el siguiente capítulo se abordan las transformaciones experimentadas en la forma de preparar, almacenar y presentar la carne y la forma en que la industria bélica influyó en estos cambios. Históricamente la presentación de la carne comestible con sus huesos servía, en primer lugar, para poder identificar la parte del animal que se iba a tomar. Además, hacia más difícil ocultar los defectos: enfermedades del animal en origen, comienzo de la putrefacción o presencia de bichos. También era un indicador de la calidad del producto y de la capacidad adquisitiva del comensal porque los ricos y poderosos comían la pieza reconocible del animal mientras que el resto de la población tenía que conformarse con los restos irreconocibles del mismo generalmente añadidos a guisos y sopas.

Seguidamente se abordan las contradicciones morales y emocionales asociadas al consumo de la carne. “No hay nada que nos siente tan bien -el alto contenido proteico, los aminoácidos armoniosamente combinados, la densa sopa de huidizas vitaminas B y minerales-. Pero también se halla entre los alimentos más frágiles y peligrosos: cuando no está infestada desde un primer momento de agentes patógenos o deteriorantes, con el tiempo termina atrayendo todo un populacho de invitados indeseables de los que se convierte en caldo de cultivo. Y lo que es mucho peor, para disfrutar de ella hay que matar” (página 137).

Tras este preámbulo sobre el significado y el valor que tiene la carne en nuestra cultura, el libro aborda la historia de cómo el ejército cambió la forma en que se procesaba y distribuía este producto. Esto empezó durante la Primera Guerra Mundial. Así, para solucionar los problemas de logística que suponía el transporte y almacenaje de ésta se creó en Chicago una industria de carne deshuesada y envasada que envío el 8% de la carne que consumieron los soldados norteamericanos en esa contienda. Sin embargo, el sabor conseguido dejaba mucho que desear. En 1938 se produjo un gran salto evolutivo en esta industria gracias al descubrimiento de una técnica de deshuesado que permitía aprovechar mejor la carne y el empleo de la técnica del ultracongelado. Eso permitió que, durante la Segunda Guerra Mundial, éste fuera el método más empleado para abastecer de carne a las tropas.

Sin embargo, este sistema de presentación de la carne fue mal recibido por los consumidores y tardó décadas en implantarse en el mercado nacional. Su éxito final se debió a que, durante la década de los 60, el procesamiento de carne se industrializó y se emplearon cadenas de montaje. Y también contribuyó a ello la incorporación de la mujer al mercado laboral con el consiguiente efecto secundario de disponer de menos tiempo y energía para hacer la compra y preparar la comida. Y en la actualidad resulta evidente que esta forma de procesar la carne está plenamente integrada en nuestros hábitos de consumo en forma de lonchas de bacón, salchichas, perritos calientes, ternera picada, pechuga de pollo deshuesada y despellejada, etc.

Marx de Salcedo aborda después la evolución de la forma de fabricar y presentar el pan y la relación que tiene su manera actual con las necesidades militares. Para hacerlo parte de una anécdota personal al recordar la diferencia que había entre el pan sabroso y crujiente que tomó los años que residió en Ecuador con el que comía antes y después en Estados Unidos en forma de rebanadas esponjosas de pan blanco o integral envasado en una bolsa de plástico. Esto le lleva a afirmar que en su país el pan brilla por su ausencia. En cuanto al ejército estadounidense se planteó por primera vez la cuestión del pan en la Primera Guerra Mundial cuando tuvo que abastecer de ese producto a los soldados destacados en Europa. El problema principal consistía en cómo mantener la levadura, que es un organismo vivo y frágil, activo y útil durante meses. Así se llevaron a cabo una gran cantidad de ensayos en laboratorios hasta que se logró encontrar la combinación de ingredientes que permitía que los microbios responsables de la fermentación del pan aumentaran su vida útil. Eso permitió que los soldados norteamericanos repartidos por todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial recibieran sus raciones de pan. Sin embargo, también supuso el principio del fin de la hogaza tradicional. Esto fue debido a que, una vez acabada la guerra, la industria de este pan industrial se orientó hacia el mercado nacional, que se vio invadido por esta nueva versión más blanca, esponjosa y barata. Hasta el punto que en la década de los 50 casi un tercio de la ingesta de calorías provenía de este tipo de pan.

Posteriormente el proceso de producción del pan se industrializó aplicando maquinaria y reduciendo el tiempo que se dejaba fermentar y reposar y, a la vez, aumentando la duración de consumo del mismo. Sin embargo, como efecto secundario de este procedimiento se sufrió la pérdida del aroma, sabor y textura consiguiendo como producto final una masa inmadura, que sólo había crecido durante 15 minutos, hinchada con aire y enzimas añadidas artificialmente de la que se podría dudar que se mereciera recibir el nombre de pan.

El siguiente producto que se aborda en esta obra es el queso. Este tiene el inconveniente en su formulación tradicional que resiste mal el calor porque la grasa animal se reblandece e incluso se licua. Para evitarlo, a principios del siglo XX, se patentó una fórmula en la que se mezclaba con sales emulsionantes. Eso solucionó el problema y permitió que la marca Kraft enviara 25 millones de raciones de queso a los soldados norteamericanos. Posteriormente se investigó acerca de la posibilidad de deshidratar este producto lácteo, lo que tuvo como fruto la invención del primer queso en polvo que se comercializó en 1943. Este nuevo sistema permitió abastecer de este producto con abundancia a las tropas desplegadas por todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando el conflicto bélico terminó en 1945, la industria norteamericana se encontró con instalaciones enormes dedicadas a este cometido y grandes excedentes lácteos a los que había que encontrar ocupación y salida. La solución que se implementó consistió en que el gobierno comprara esa ingente producción de queso y la revendiera muy barata a la industria alimentaria. De esta forma las empresas del sector utilizaron este ingrediente barato y fácil de almacenar, el queso en polvo, para dar sabor a múltiples alimentos procesados y como componente de nuevos productos sobre todo aperitivos como los famosos Cheetos. “El queso deshidratado impregna nuestras vidas, animando todo tipo de platos, desde los macarrones con queso a los bancos de pececitos salados que nadan por nuestras infancias, y el adictivo polvo blanco o rojo con el que Frito-Lay y otros fabricantes siguen rebozando sus numerosos aperitivos. Nacida en la Segunda Guerra Mundial para alimentar a los soldados en la batalla, esta invención militar terminaría convirtiéndose en uno de los ingredientes fundamentales de los aperitivos y la comida industrial del siglo XX y sigue pegando fuerte en el nuevo milenio” (página 185).

En el siguiente capítulo se aborda y desentraña el papel desempeñado por el ejército estadounidense en el desarrollo de los procedimientos que permiten la conservación de artículos tan dispares como pizzas, sándwiches, empanadas, burritos, guacamoles, etc. Para ello, como en los casos anteriores, se comienza haciendo un repaso histórico de los métodos de conservación. Ello lleva a constatar que, durante gran parte de la historia de la humanidad, la forma de almacenar los alimentos para tiempos de carestía o para viajes largos consistía en añadir sal, azúcar o ácidos como el vinagre y algunos medios físicos como el ahumado o el secado. Métodos que modificaban, no siempre para bien, el aroma, sabor y textura del producto. Esta situación cambió cuando, en torno a 1800, Nicolás Appert inventó el enlatado. Aunque esto mejoró la situación, hubo que esperar casi 200 años más para que se descubrieran medios para conservar la comida con sus propiedades organolépticas más o menos intactas. Y en su consecución desempeñó un rol muy importante las investigaciones realizadas para lograr conservar durante largos períodos las raciones de combate de los soldados. Gracias a ellas se desarrollaron tecnologías y procedimientos como el de las barreras o la del procesado por altas presiones, cuya génesis y desarrollo explica la autora.

Es ella la que realiza un trabajo de campo visitando un supermercado para descubrir la ingente cantidad de artículos presentes en él que fueron inventados por el ejército o que al menos contribuyeron a su desarrollo. A los ya comentados hasta ahora, se añaden el zumo concentrado, el enriquecimiento del pan con vitaminas, pero también aparatos tan cotidianos como las neveras, los hornos microondas o los lavavajillas.

Otro capítulo se dedica a hacer un repaso de las investigaciones actuales del Ejército en temas alimentarios; con la convicción de que marcaran la evolución y las novedades de la industria alimentaria en un futuro próximo.

Para finalizar su documentado estudio, Marx de Salcedo, analiza los efectos y la conveniencia de que la industria alimentaria se rija por procedimientos, tecnologías y criterios que tienen su origen en el ejército. Lejos de adoptar una posición maniqueísta y radical al respecto, la autora comienza reconociendo las ventajas de la contribución militar en la simplificación de las tareas domésticas y en el ahorro de tiempo. Sin embargo, también es capaz de ver y denunciar el peligro que supone para la salud pública esta concepción de la comida. “Por otra parte, muchos de los alimentos industriales, aunque no todos, son poco saludables, de alto contenido en azúcares, sales y grasas y bajos en fibras, vitaminas y minerales. Para preservar su estabilidad y tener una larga vida útil, contienen numerosos aditivos, desde conservantes y antimicrobianos químicos a gomas y agentes de relleno, lo que es igual de malo, o incluso peor. Muchos de estos “ingredientes” nunca antes se habían consumido en tales cantidades y sabemos poco o nada sobre sus efectos a largo plazo” (página 283). También reconoce y defiende el componente sentimental que tiene la comida casera frente a las propuestas funcionales, prácticas y emocionalmente asépticas de la comida procesada industrialmente.

A partir de este punto de vista plantea tres sugerencias para que se pueda mejorar en este campo: asumir como hecho consumado que el ejército controla y ha controlado el rumbo de la dieta estadounidense, aumentar la participación de civiles en el proceso de toma de decisiones de esta investigación, realizar más estudios y más rigurosos sobre los efectos a medio y largo plazo de estas novedades alimentarias. El último punto lo concreta todavía más pidiendo una modernización de los métodos y enfoques de la FDA, el organismo norteamericano encargado de controlar la calidad y seguridad de los alimentos y los medicamentos.

Terminamos esta reseña recomendando encarecidamente la lectura de “Cocina de combate” por sus aportaciones sobre la historia de la alimentación, por el rigor de su documentación científica y, muy especialmente, porque tiene la capacidad de hacer que el lector se replantee su visión de los alimentos que se estudian y su relación con ellos. ¡Buen provecho!